(2008年各種案内)

(2008年各種案内)

RUBICON(2008年12月)

世界同時不況下、特に自動車産業は深刻な状況に陥っています。我が世の春を謳歌していたトヨタは減産による業績の著しい下方修正を行い、ホンダはF1から撤退し、BMWやダイムラーは生産ラインの操業休止に追い込まれています。新聞・テレビはアメリカのビッグ3に対する公的資金投入についてのニュースを連日伝えています。

こんな御時世ですが、RUBICONがアメリカから埼玉県のディーラーを経由してうちにやって来ました。世界同時不況が起こる前から、インチアップ、前後ロックバンパー、他色々オーダーしていたのです。うちの他の3台はすべてシルバーメタリックで、1台は10年ものスポーツカー、1台は7年ものロードスター、1台は4ドアクーペという偏った、しかし無難なラインです。GT-Rやフェラーリ・カリフォルニアを始め、(最高時速400km超のブガッティ・ヴェイロンなんて化け物もありますが、)速い車はいっぱいありますが、3車とも必要十分な速さです。一方、RUBICONは遅い(スピード違反でつかまらない)、うるさい(WARNのバンパー一体型スペアタイヤキャリヤーが特に)、燃費悪い(100km走れるガソリンリッター量がモニターに表示され最初戸惑う)ですが、前後デフロックやフロントスウェイバーディスコネクトなど、面白い車です。YJやTJの頃から興味があったのに踏み切れなかったのですが、もう何台車に乗れるかわからないという年取った焦りと、この手の車がかなり嫌いな妻が「好きならどうぞ。(私は乗らないけど、)シャルルも乗れるし。」と言ってくれたことが引き金になりました。キャノンデールの自転車ともども多分ずっと乗ります。

産科医療補償制度(2008年11月)

平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃん(及び保護者)が対象の産科医療補償制度が始まります。

昔、父が地域の小さな団体の長をやっていた頃、「定款やルールを作るときは推敲に推敲を重ねるが、それでも不備な点は残る。それを外から指摘することは簡単だ。」というような内容のことを言っていました。しかしながら、この産科医療補償制度は明らかに拙速な代物であり、果たして推敲を重ねたものなのか、それにしては多くの矛盾が認められるという指摘があります。

指摘されている様々な問題点の中から代表的なものをピックアップします。

1)制度の枠組みを決める審議の過程を振り返ると、補償の対象者と産科医の双方にとって望ましい制度を目指したものか疑問が残る。

2)補償の対象が出生体重や在胎週数、脳性麻痺の程度などで限定されているため、この制度で助かるのはほんの一部だろう。また、補償額の3000万円でどれだけ救済できるのか。

3)脳性麻痺の発生率が見込みより低ければ、剰余が生じることになり、それは損害保険会社の収益となる。

4)制度運営の経費に登録費用3万円のうち5000円もかかる。厚生労働省の天下り組織が潤うだけではないか。

5)「患者・家族のための原因究明」と「再発防止」とを同じシステムの中で行うには無理がある。

それでも、制度はスタートします。理念を持ってこの制度の発足に尽力された方々に敬意を払いつつ、矛盾点や問題点は弾力的に見直し、より良い制度になるように希望します。

Angela Akiの「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」に感動した少年少女は、

尾崎豊の「15の夜」「卒業」も聴いてください(2008年10月)

Angela Aki の「手紙 〜拝啓

十五の君へ〜」は、もともとNHK全国学校音楽コンクール中学生の部の課題曲として作られた曲であり、15歳の時に自分宛に書いた手紙が30歳の誕生日に母親から届いたことをきっかけに作られたといいます。ややシンプルすぎる歌詞ですが、Angela

Aki の歌唱力により、聴く者の年齢が何歳であっても、15歳の頃の自分を思い出させる、そして現在の自分を考えさせられる名曲です。

中学生になると、自分や学校や社会について疑問を感じ始めるものです。それまで親や学校の先生を信じていた少年の目に、大人が不純に見えてきます。当たり前の成長のプロセスです。少年よ、いっぱい読書をし、音楽を聴き、映画を見て、友達と語らい、大人たちを罵倒しなさい。勉強しろ、スポーツ頑張れ、という一方的な言葉に反逆してください。(最初に反抗されたときは腹立つけど。)

さて、尾崎豊の“盗んだバイクで走り出す。夜の校舎 窓ガラス壊してまわった。人は誰も縛られたかよわき小羊ならば 先生あなたはかよわき大人の代弁者なのか。友達にさえ強がって見せた

時には誰かを傷つけても。”という大人や社会に反抗する歌が、最近の中学生や高校生の心には届いていない、という新聞記事がありました。確かに、今の少年たちにはアナクロで重すぎるかも知れない。でも、若い頃くらい、体制や大人たちに反逆し、自分の存在に悩みなよ、と思います。自分はせいぜいこの程度だとか、周囲から浮かない方が良いとかは考えずに。(でも、いつまでも反抗せずに、段々と少しは日和ってね。)

登美彦氏の「美女と竹林」(2008年9月)

森見登美彦の初めてのエッセー集「美女と竹林」をやっとのことで読み終わりました。この本を買って読むのは、時間と金の無駄です。最高の処女作「太陽の塔」から第六作「有頂天家族」まで読んでいるので、内容を知らず四条のジュンク堂で買って、楽しみにページを開ければ、エッセーでも小説でもない。本当でも嘘でもない。登美彦氏が友人の明石氏らとただひたすら、“竹を刈る”。朝日新聞で森見が、“なんとなく不完全燃焼で、読んでいる人も飽きただろうし、最後に完全な嘘話を書いてせいせいしたかった。”と語っていましたが、最後の未来予想図も見事な空振りでしたね。

でも、自身のブログで、“感動実話かと思えば感動しない、しかも実話ですらない。山もなければ谷もない。驚愕の展開も、荒唐無稽な風呂敷畳みも、アッと驚くオチもない。大団円は捏造だ。せめて実益があるかと思えばそれもない。いったいおまえは何者だ!!”とまさに的を射た解説をしているので、許してあげましょう。すぐれた小説家が、エッセーで失敗するのはよくあることです。

「編集会議」11月号の森見登美彦特集ページに“万城目学が語る森見登美彦という友”ってあるけど、いつから友達になったん?

内科医の作法(2008年8月)

外科系医師にも内科系医師にも色々な人がいます。おっとりした外科医もせっかちな内科医もいるでしょう。しかし一般的には、仕事の性格上、救急や外科系の医師は決断が速く、行動も素早い、慢性疾患を診る内科医は忍耐強く、熟慮することが多いと考えられます。批判的に換言すれば、救急医や外科医は切った張ったで、深く考えない、内科医はぐずぐずしていて、もっとはっきりしゃっきりせいや、とも言えます。(繰り返しますが、一般論で例外はいっぱいあります。)

仲良かった高津高校出身の同級生が循環器内科医になり、「カルテを見たら、緩徐に治療すると書いてある。なんでや。俺が速やかに治療する。」と言っていたのを思い出します。(大学入学後の最初のカルチャーショックは彼との出会いでした。)

朝日新聞の「素粒子」(2008年7月)

朝日新聞のホームページによると、「素粒子は、夕刊一面の売り物コラムです。日々のニュースを“寸鉄人を刺す”の意気込みで切ってみせます。14行と短いだけに、加藤明は早朝から新鮮な素材を探し出そうと新聞の隅々に目を通し、執筆に頭を悩ませています。」ということです。

2008年6月18日の素粒子で、死刑囚13人の死刑執行を命じた鳩山法相について、「永世死刑執行人 鳩山法相。『自信と責任』に胸を張り、2カ月間隔でゴーサイン出して新記録達成。またの名、死に神」と書き、朝日新聞社と加藤明氏は非難と抗議の嵐に晒されました。21日の素粒子では、「死刑執行の数の多さをチクリと刺したつもりです。」と釈明しながらも、「風刺コラムはつくづく難しいと思う。」「表現の方法や技量をもっと磨かねば。」と反省の弁を述べています。この件については、数多くの朝日嫌いのピンからキリまでの論客の意見が溢れていますし、朝日に好意的な人々からの批判も数多く目にします。

しかし、私が生まれた1959年4月に連載開始した素粒子は以前から、加藤明氏が執筆する前から、朝日新聞の中でも最も醜悪と思える部分でした。私は、朝日の夕刊を手に取ると、醜いもの見たさにまず素粒子を読み、ああ今日もしょうもないことを書いているな、と安心して、次の記事に目をやるのを日課としています。週刊文春で加藤氏のことを批判していた轡田隆史氏も例外ではありませんでした。これが風刺だ!諧謔だ!と筆者が考えて書いても、一方的で温かみの無い悪口にしか思えないからです。

と言いながら、私は死ぬまで、朝日新聞を読み、週刊朝日を定期購読し、本屋でAERAを立ち読みすると思います。

納豆と山中湖(2008年6月)

大学生の頃、丹波自然運動公園(京都府)と山中湖(山梨県)で交互に開催されるテニスの東西戦という試合がありました。東の東京大学医学部、慶應義塾大学医学部、東京慈恵会医科大学と西の京都大学医学部、神戸大学医学部、京都府立医科大学の対戦です。もともと東大と京大、慈恵医大と府立医大の定期戦が別々に行われていたところに慶應と神戸が加わって6校の東西戦になったそうです。東のお洒落なテニスと西の泥臭いテニスの対戦でした。

ウエアとラケットと乗っている車のブランドは、東の圧勝でした。特に慈恵医大のそれはピカピカで、次いで東大で、慶應は意外に地味なのが印象的でした。テニス以外の日常行動に於けるお行儀の良さは慶應が抜群で、福澤諭吉先生もとても喜ばれたことでしょう。慶應と言えば、私が平日に三田キャンパスを訪れた際、学生達は皆真面目に講義を聴いていました。同日に上荻の妹宅に泊まった時に、“慶應の学生って派手なイメージがあるけど、三田の学生は地味で勉強家っぽかった。”と言ったところ、“生粋の遊び人の慶應ボーイやガールは講義が行われる時間にキャンパスにはいませんよ”と慶應法学部出身の義弟は答えました。時間とスポットを選ばないと、彼らの観察は難しいのでしょうね。

さて、山中湖で開催される際の朝食には必ず納豆が出ます。今でこそ関西でも納豆は食されますが、当時は普通の関西人は納豆などという腐った臭い食べ物は口にしませんでした。西の大学で納豆を食べるのは関東出身者か例外的な変人で、西側の大学テーブルでは大量に納豆の食べ残しが発生しました。

製法や菌の改良などで臭いを少なくしたり、含まれる成分の内「ナットウキナーゼ」の健康増進効果がテレビなどのメディアで伝えられるようになったりした結果、1990年代後半にはほぼ日本中で消費されるようになったとWikipediaにもあるように、今や関西でも納豆は大人気です。私も現在では納豆が大好きで、こんなに美味しくて、安くて、健康にも良い食べ物は無い、若い頃納豆が嫌いだったのは大馬鹿だったなあ、と思います。

山中湖から観る富士山は最高に美しいです。名所旧跡にあまり感動できない私でも、赤富士やダイヤモンド富士を実際に観ると心を動かされるでしょうね。

学校の先生はつらいよ(2008年5月)

中学校の入学式で長男が生徒代表で宣誓書を読みました。父も私も中学入学の際は新入生代表で挨拶をしたので、親子三代揃ってけっこう嬉しいです。(他の人にはどうでもいい話です。)

学校の先生のお仕事は極めて重要で、色々な感動にあふれたものだと思いますが、反面心労が絶えない辛い職業であるとも言えましょう。児童、生徒、学生に勉強を教えるだけでよいのであれば比較的楽でしょうが、実際はそれ以外の仕事の方がずっと多いです。

その一つに保護者対策があります。「モンスターペアレント」とか「ヘリコプターペアレント」とかいう表現は学校と保護者の協調を阻害するという意見もありますが、実際理不尽な自己中心的な主張をする親はいます。寛大で健全な保護者の方がずっと多いのですが、この輩は目立ちます。自分の子供の出来が悪いのを棚に上げて、学校の先生を攻撃する保護者です。(私もその素質十分なので注意しましょう。)ベテランの先生なら慣れているので、いなしたりすかしたりできるでしょうが、若い情熱家の教師はこんなことで潰されないようにしていただきたい。クレーム処理は今や立派な実地学問の一分野かも知れません。教師の勉強の一つと考えて、保護者に言いたいこと言わせて、面子を潰さず、自分は感情的にならず、しかし毅然とした態度でクレームを処理してください。そして、自分の教育に於ける理想を追い求めて、くそ生意気でもキラリと光るところが必ずある子供達をよろしくお願いします。(「ごくせん」と「ROOKIES」のみすぎか。)

三高に対する憧憬(2008年4月)

今は昔、私が受験生の頃、慶應義塾大学医学部の二次試験の面接で、「お父さんは大阪大学医学部卒なのにどうして君は京都大学を受験したのですか?」となかなか意表をつく質問が出ました。慶應の賞賛ならば嘘八百並べられたのにね。この時はお馬鹿な答えをしましたが、本当の理由は以下の通りです。

父は前述したように、旧制の阪大医学部と新制の京大医学部の選択で、2年早く卒業できることもあり、阪大を選びました。賢明な選択だったと考えられます。

大学は阪大医学部でも、父の人格が形成されたのは、疑いようも無く、旧制第三高等学校、三高に於いてでした。私が幼い頃、父は酔っぱらうと、三高が如何に素晴らしい学校であったかを熱心に話しました。自分は三高には毎日行ったが講義には出なかった。其の点では劣等生だったが、哲学でも文学でも教養というものは講義で教わるものでないのだ。とか、三高では教師も先輩も後輩もない。ちょっと早く生まれたから、先生や先輩になっているのであって、別に偉いからではない。皆同じ一個の人間なのだ。とか、一高の自治、三高の自由というが、自治と自由とどちらが尊い?(自由に決まってるやろ!)とか、言ってました。京都の料亭「ちもと」で毎年開かれる三高の会で、嬉しそうに三高の旗を振り、

「紅もゆる」を唄っている父を観て私は育ったのです。私は心の底から、三高に行きたい、と思いました。しかし、三高はもはや存在しなかった。それならば、三高の流れを汲む京都大学へ進学するしか私には道が無かったのです。

最近、AERAで「京大、プチ東大化の危機」、「東大に流れる京大「地元秀才」たち。京大は自由すぎて不安だから東大へ行きます」と2週連続で書かれましたが、AERA編集部もなかなか京大の急所をつかはります。私のような京大好きの京大卒業生は、東大が一番と言われても、フーンそうやな、と思うだけですが、プチ東大化=独創性の無い東大の二番煎じと言われたり、京大の自由を否定されたりすると、こら参ったわ、となりますからね。まあ、昔から朝日新聞は東大賛美のとこですけど。

先生が“酒”を呑んだ! 岡本利彦(2008年3月)

久米先生ご夫妻には大変お世話になった。思い出を書くとなると「何から話したら」と困惑するほどの量になるが、他の人との重複を避けて、二、三の話に止めることにする。

生物の石橋教授が決心され、請われて東北帝大助教授から三高に着任された先生は、生物学教室の標本室に寓居を構えておられた。初めて間近にお目にかかったのは昭和二十一年十一月、自由寮の一室、南寮四番に「海堀君は居ますか」と訪ねてこられた時で、当時の様子は誰かが書くだろうから端折る事にする。ただ、主として独逸歌曲など教えに寮へお出でになった先生に、食べ物をお勧めしたのはいいが、あの戦後の食糧難時代のこと「いや、あれには閉口したよ」と後に聞かされた事柄がある。真っ赤に焼けた達磨ストーブに水をかけると、パチパチと灰や塵を撥ね飛ばしてくれる。こうして消毒と清拭の完了したストーブの蓋に、水で溶いたメリケン粉を延ばすと綺麗に焼き上がる。勿論、油など不要である。また「どうせ食べる時は皮を剥くのだから」と薩摩芋を洗わずに、土の付いたまま飯盒で茹でたら煮詰まった汁がベチョ泥になって固まっていた。当時は何ほどの事ともおもわなかったが、いま考えると聊か過激に過ぎたかも・・・・。

昭和二十二年三月、海堀昶、三高卒業。私も名目上は寮を出て、叔父の所に下宿とあいなったが、殆ど中寮七番ヂンヂロゲ部屋に入り浸っていた。三輪佳之が室長で松尾心空と松井克允が海堀の部屋から移って副室長−−久米先生も南寮四番から此処へ部屋替えである。

年明けて昭和二十三年一月二十六日の夜、東大路叡電交差を西へ川端通りに出たところにあった下鴨消防署の望楼から「百万遍出火」の大声が響いた。思わず「百万遍のどっちですか」と叫んだら「南東、京大方向」の返事。息を切らせて走りに走るその耳に、三高本館の「自由の鐘」が聞こえてくる。やっと寮の前の第二グラウンドに辿り着いた時には、中寮は紅蓮の炎に包まれていた。秋月先生が久米先生が、そして多くの教授が生徒が、口々に何かを叫び泣いていた。『私が人間として生まれ育った寮が、今、目の前で燃え尽きて行く』−−それから、何ほどの時が過ぎたか知らない。寒い冷たい夜であった。ホースで撒かれた水が氷になって張り付いていた。行方不明の後呂も心配だったが、「生物教室で待機しよう」との久米先生のご好意でひとまず引き上げた。みんな言葉もなく、焼失して仕舞った自由寮のお通夜であった。

この時、旒旗もリーダー旗も応援旗も、そして大太鼓も全部、寮と運命を共にした。

昭和二十三年早春、三輪・森ピン達が卒業するので、生物学教室の準備室(教官室)で「追い出しコンパ」をすることになった。私と倉内が裏庭の流し場で葱を洗っていたら女の人の影がチラチラする。教室助手の女の子でもなし、「誰かな」と気になるが、部屋に入っていくと姿が見えぬ。これが久米夫人との最初の出会いであった。

先生の所へ行くと美味しい紅茶が飲めた。これだけが目的であったわけでは無いが、寮と外への行き帰り、頃合いの場所にある生物教室にはよくお邪魔をした。奥さんが上洛されて暫くの間、御夫妻の新居は標本室であった。私達が夜襲すると、深夜もいいとこで時には午前様になり、この間「私は一人寂しく此処に居るのよ」と等身大の骸骨がブラ下がる人体骨格標本横のベッドを示されたのを思い出す。標本もベッドも隅っこの方へ持っていったら、たまたま一緒に並んでしまったのであろうが、なるほど気味が悪かろう。言われるまで気づかなかったが、とんだ「新婚生活のお邪魔虫」であったわけだ。

学制改革によって旧制高校は消滅することになり、三学年全員が揃うのはこの年(昭和23年度)が最後であった。自由寮の炎上は、日本の歴史を背負ってきた旧制高校の最後を悼む「送り火」であったのか。しかし「高等学校に寮生活が無いのは考えられない」と三高東門の辺りに崩れかけた長屋を借りて寮と称し、焼け残りの机を運び込んで生活をしたり、堀川丸太町の小学校へ行って大太鼓を貰って来たりした。イソイソと大八車を引っ張って受け取りに行き、太鼓を積んで帰る途中、嬉しくて嬉しくて、早く叩きたくて、吉田二本松町まで待ち切れずに京都御所で初叩き、「紅もゆる」を一発やって引き上げてきた。自分達の才覚で手に入れたように思っていたが、後に「あれは、学校からちゃんと御挨拶しておいた」と久米先生から聞かされた。何もかもお見通しであったのだ。

現在、三高会館にある大太鼓がこれで、序でに、この太鼓に纏わる話を続けてみよう。

この年限りとなった最後の一高三高戦に、有志を募って応援団を組織し、東大グラウンドでの野球に勝って四部完勝を果たした顛末は、以前、同窓会報(一九五一・一〇・五)に書いた。この太鼓も東征に参加すべく、東一条から市電に乗せようとしたが、乗降口が狭くて入らない。やむなく、木枠を外して太鼓だけを東京まで運ぶことになる。

午前零時一分京都駅発、元応援団長・天坊裕彦大鉄局長差し廻しの臨時列車に乗り込む前に、在京都の応援団の連中と駅前広場で「紅もゆる」を始めた途端、MPが警官と一緒に飛んで来た。太鼓の音で目を覚ましたのか、米軍に接収されて居た駅前ホテルの窓の明かりも一斉に点灯した。MPにはリーダー旗が赤旗に見えたのかも知れない。「すぐに止めろ」と言ってきた。『折角始めたんだから、最後までやらせろ』と旗を振る手を休めずに答える。「オーケー」と案外ものわかりがいい。少々気にはなったが、エイままよ、続いて『東征歌、一発』と始めたら、やがてMPが腰の拳銃に手をやるのが見え『ヤバイ』と思った途端「ちょっと来い」と引っ張られた。丁度パンパン狩りをやっている部屋に入れられ「一つと言ったのに、何故二つ歌ったのか」−−おっしゃるとおりです。約束を破ったのは私で−−『あれは二つに聞こえたかも知れないが、組み合わせて一つの歌になっている』と強弁して押し通した。警官はよく分かっているからニヤニヤしていて、その内「もういいから、行きなさい」。半分諦めていた東京行きの列車に乗ることが出来た。「のぞみ」の所要時間二時間十四分に較べて見ても記憶は心許ないが、品川駅が午後二時頃、約十五時間の旅だったように覚えている。

京都へ凱旋して久米先生に報告に伺ったら「まあ、一杯やろう」との仰せである。ワインの瓶らしき物を持ち出してきて、ポンと勢いよく栓を抜かれた。シューッと泡が立って「シャンペンかいな」−−いや驚いた。私のグラスのみならず、自分のにも注がれる。有名な下戸の先生が、である。今までアルコール飲料を舐めるはおろか、口の端まで持って行かれるのも見たことがない。「乾杯」と杯をぐいと飲んでびっくり、「砂糖水じゃないか」。しかし一寸口を付けられた先生は真っ赤になり「心臓が苦しい」とおっしゃる。栓を抜く音もしたし、泡も立っていた。アルコール発酵はしていたらしい。お尋ねすると「大学の教室から酵母を貰って来て、今日のために仕込んでおいた」とのことで、ささやかながら密造酒でありました。

昭和二十四年、毎晩酒を飲んで日を送り、裏寺町辺りで酔っぱらって終電に乗り遅れ、四条河原町から北大路千本を通って鷹ヶ峰の下宿まで、歩いて帰るのは大変だった。こんな生活を続けていたら大学へ入れない。「家へ来い」と先生に言われたのが十二月の半ば過ぎ、「勉強はしても、しなくてもいい。とにかく机の前に座っておれ」−−一日中部屋に居たら退屈で、本を読むより仕方が無いじゃありませんか。それを勉強といいます。しかし最初の内は「岡本が缶詰になって可哀そうだから呼び出して息抜きさせてやろう」と考えた友達がいました。自分で電話するのは憚られ、下宿の女の子に掛けさせる。奥さんが取り次がれる時は女の声、私が出る時は友人に変わっており、言葉使いは当然友達との遣り取り−−「一寸出かけてきます」。何回かそれが続いた或る日、先生と奥さんに叱られた。「フラフラ出歩かないで。何のために此処に居るか分かっているの。アノ電話の女の人は、あんな友達言葉で話すほど親密な関係なの。私はあなたを弟だと思っているのに、期待を裏切らないで下さい」。いや、これには参りました。以後「呼び出すな」と友人に伝え、専ら本を読み、時にボンヤリし、夜十二時「岡本、お茶が入ったぞ」で先生と雑談して、やがて寝る生活が続きます。

昭和二十五年三月、直明君誕生の前後、奥さんが京大付属病院へ入院されて、一歳になったばかりの由紀子ちゃんのお守り役です。先生曰く「由紀子は、岡本の歌が一番よう眠れるようだ」。喜んでいいのか、悲しむべきなのか。最高の子守歌すなわち「聴いてると眠くなる歌」だ。お二人共ご他界されて、私の美声を改めて御披露するすべもないが、お墓の前で独唱する自信は−−無い。

ついでに、大学受験の恥を曝しておこう。旧制最後のチャンスであり、在学中は殆ど授業に出ておらず、独学に等しい二ヶ月ほどの勉強で、合格はおぼつかなかった。「新制も受けておけ」と言われて、既に終わっていた進学適性検査の追加試験を受けた。ほぼ直感的に反応するより仕方がないと思われる問題の波状攻撃には面食らった。初めて出会う種類のブッツケ本番の試験であった。

私は『気が弱い』と先生に思われていた。京大・新制大学の入学試験、早く入場しているとアガッテしまうと心配された。そこで「そろそろ、受験生の点呼が始まるぞ。スタート」で東一条の三高官舎を出て、医学部の試験場へ向かう。部屋へ入ると、私の番号はとっくに呼ばれ終わっている。最後に「あとから来た者は居ないか」「ハイ、○○番」これが三度目になると百人余の笑いがドッと来た。その次からは、点呼の最後に「○○番来てますね」に変わった。

語学の試験は一カ国語で助かった。「ドイツ語で受ける人は居ますか」『ハイ』と手を挙げたら「ウワー」と来た。ドイツ語が得意だからではない。戦争中の教育で、敵性語廃止の尻馬に乗って英語が全く出来ず、新制高校からの受験生と差があるのはドイツ語くらいのものである。もし得意な学科であれば、京大の近衛通りの寮にいた海堀に「明日、入学試験だからドイツ語の文法の本を貸してくれ」と頼みに行って、郷里から来て泊まって居た彼の後輩を驚かしたりはしない。他の学科でも何の準備もしなかったが、蓋を開けたら、合格していた。

旧制阪大の入試は全部万年筆で答案を書いた。ドイツ語だけは二行、線を引いて書き直した。医学部長の面接試験があった。「君は欠席が多いですね。病気をしていましたか」『何日くらい出席していますか』「九十数日です」『そんなに出席になっていますか』「キミ、百日を切っているのですよ」『毎日学校へは行ってましたが、教室へ出なかっただけです。出席を採られない先生がおいでですから出席になったのでしょう』のんきな会話でありました。

合格発表は三月三十日、三高が校銘板を降ろす前日で、発表をすっかり失念していた。前夜祭・寮歌祭と、リーダー旗を持って走り回り、夜も更けた時刻、久米先生から合格した事を伝えられました。「京大にするか。それとも阪大へ行くか」『阪大は旧制で二年少なくて済みますから、大阪へ行きます』。京大にしたら、三高時代の先生方にまた二年間ご厄介になる事、そうしたら留年々々で何時になったら学部に進めるか保証の限りにあらず、てな事になりかねない。「君子危うきに近寄らず」−−これ名言である。「そうだなぁ、大阪へ行くか」。

やっと、京都との縁がひとまず切れました。

うつ病は精神科受診と抗うつ薬で改善するか?(2008年2月)

新聞やテレビではうつ病による自殺のニュースが溢れ、本屋さんに行くと一種のブームのようにうつ病関連の書籍がたくさん並んでいます。ニュースには精神科医が登場し、「受診による早期診断が必要であり、うつ病を改善させる薬物療法が現在ではあります。」と喧伝しています。一方、「うつ病は心の風邪」という言葉もよく目にし、うつ病は誰でもかかる可能性がある病気で自然に治ると世間では思われている節があります。これらは、全くの真実であるとも、大いなる間違いであるとも言えます。

御存知の方も多いと思いますが、2003年から2004年にかけて私は重症のうつ病に罹患し、太宰治の晩年の小説に出てくる廃人の如き生活を送りました。(実際、私は世間から隔絶した世界で太宰の小説を読み、健康人では味わえぬ壮絶な感慨を持ちました。)

私の場合、うつ病の診断は容易で、猿でも出来たでしょう。大うつ病エピソードのうち、9番目の自殺念慮や自殺企図は皆無とは言えないまでも希薄でしたが、他の8つの基準はすべて当てはまりましたから。重症うつ病の時に認められるという心気妄想、罪業妄想、貧困妄想も顕著でした。(当時の状態は結構リアルに記憶しています。)

診断は容易ですが、治療は困難でした。阪大や東大を卒業した精神科医が私の治療に関わりましたが、残念ながら状態は改善しません。流行りのSSRI(selective

serotonin reuptake inhibitor)もSNRI(serotonin-noradrenaline reuptake

inhibitor)も勿論服用しましたが、全く効果は認められませんでした。

甲府日記にはこう記されています。

「2004年2月24日(火)

鬱病の療養のため、福知山を離れ甲府にやってきた。

まだ、雪が散らつく寒い季節である。

後、暫く殆ど寝ることと食べることしかできなかった。

汚らしく、正に廃人のような生活である。

シャワーを浴びる気力さえ無かった。」

ところが、突然「6月14日(月)この頃より気分改善する。」とあります。

その後は、元気もりもり、北海道や東京、大阪、京都へ飛び回り、プロ野球、Jリーグ観戦、テニス、読書、音楽と満喫しました。結局、何事も強制されず、姉達に暖かく見守られながら休養したことが良かったとしか言えません。

精神科医受診や抗うつ薬が著効を示すうつ病も確かにあるのでしょうから、完全に否定するものではありません。しかしながら、SSRIやSNRIはうつ病の原因を治療しているわけではなく、あくまで対症療法に過ぎません。また、入院治療なども入院病棟の環境によっては却って逆効果である場合があると私は考えます。

今では、うつ病罹患は「人生の夏休み」だったのだ、と考えられます。「どんな人生にも雨の日はある」のですから。

最後に、当時御迷惑をおかけした皆々様にお詫び申し上げます。

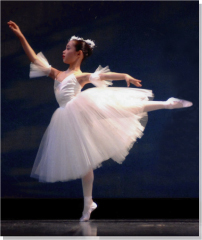

バレエpart.3(体型)(2008年1月)

長女がV6の『学校へ行こう!MAX』の録画を観ていたので目をやると、2007年3月20日オンエアの「バレエ学生応援企画 ローザンヌへの道 最終章」でありました。

身長が低いことが気にかかる16歳のバレリーナ望月理沙さんがローザンヌを目指す物語です。

我々の頃と比べると、格段に手足が長く顔も小さくスタイルが良くなった日本の10代ですが、それでもヨーロッパやロシアのダンサーと比べると体型での不利は否めません。(妻がうつぼテニスセンターで世界スーパージュニアを観て、やっぱりスタイルもフェイスも白人は凄いと言っていたのを思い出します。)

日本バレエ界の至宝と紹介されていた吉田都氏も決して恵まれた身長とは言えないでしょうが、ローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞を受賞後、英国ロイヤル・バレエ団でプリンシパルを張り、人種差別が存在するであろうイギリスでも抜群の人気を博す世界最高峰の踊り手になられました。番組で「制御しやすいから手足が短い方がいいのかも」という内容で望月さんを励ましていたのが印象的でした。

そして、第35回ローザンヌ国際バレエコンクール(2007年)決勝で1位と3位は韓国の人で、日本の河野舞衣さんが2位でスカラシップ賞を受賞するなどアジアの人が活躍されたそうです。(女子のフィギュアスケートを連想させますね。)

長女のバレエは上記の子供たちのそれとは質的に全く異なりますが、信頼できる指導者のもとで楽しく頑張っているようです。

|